ساكري البشير

السبت 20 رمضان 1437/ 25 يونيو/ حزيران 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”

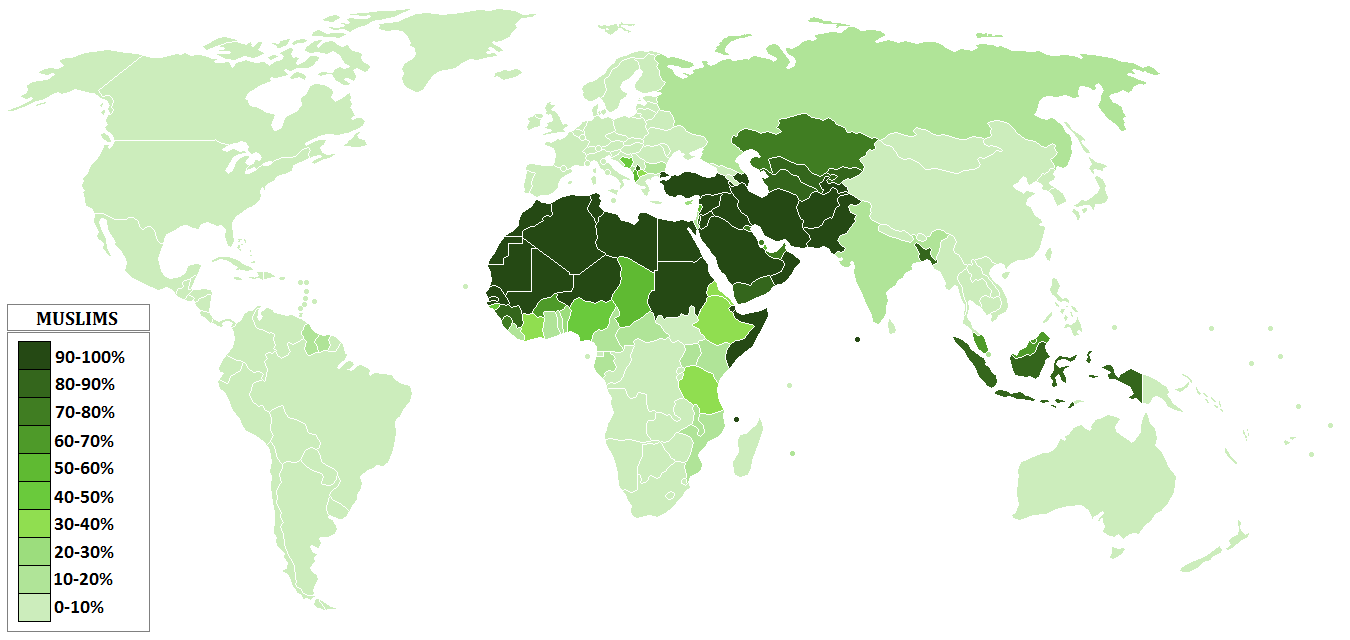

تستمر أوضاع العالم الإسلامي في التردي منذ ما قبل الاستعمار إلى غاية القرن الواحد والعشرين، رغم نيل كل الدول القطرية استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين، ولم تتغير هذه الأوضاع، اللهم إلا بعض الدول في جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا، وهو ما يدعونا إلى إعادة قراءة واقعنا، وتنقيب موروثنا الفكري الذي ساهم إلى حد كبير في تعرية مكامن النقص، وكشف الثغرات التي من شأنها أن تخلصنا مما نحن فيه اليوم، ولعل أبرز من تناول عوامل الانحطاط في العالم الإسلامي هو المفكر الجزائري مالك بن نبي، في مضمون كتابَيه “شروط النهضة” و “الصراع الفكري في البلاد المستعمرة”، وَفْق نظريته “القابلية للاستعمار”، رغم أنها قد لقيت اهتماماً كبيراً، وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط النقاشات الفكرية بين مؤيد ومعارض، إلا أنها لم تلقَ – بالنسبة لي – ذلك البحث الكافي نتيجة انحرافها عن مسارها في معالجة واقع وليس في كشف سلبياتها وإيجابياتها كفكرة مثالية في ذلك الجدال العقيم؛ فهل يكون لتلك النظرية اليوم صدى كبير لمعالجة هذا الانحطاط الذي بقي ملتصقاً في جلودنا؟ وكيف تتم تلك المعالجة لواقع قد عفى عليه الزمن؟ وأي واقع يعيشه العالم الإسلامي يجعله في نظر الآخر دعوة لاستعماره؟

نظرية “القابلية للاستعمار”:

قراءة المزيد: النبي سليمان عليه السلام: ملك حكيم وقوة إلهية على مر العصور

لم يكن مالك بن نبي رجلاً يتباهى بعظمته الفكرية بقدر ما كان مفكراً غيوراً على مجتمعه الإسلامي، وقد دفعته غيرته للبحث عن حلول لمشاكل علقت فيها الأمة حد النخاع، وفي هذا المقام، وتشريفاً لروحه، ننتقي من فكره نظريته الشهيرة” القابلية للاستعمار”، حيث كانت هذه النظرية وليدة ظروف معينة، ساهمت في خروجها من رحم ذلك الواقع المرير الذي عاشته الأمة الإٍسلامية، فقد كانت عالقة في وحل الاستعمار طيلة عشرات السنوات، وهو ما أسهم في تخلفها، وانحطاطها، ولا يزال هذا التخلف والانحطاط مخيماً عليها إلى غاية يومنا هذا.

ولعل نقطة الانطلاق التي بدأ منها مالك هي مسقط رأسه (الجزائر) في علاقتها مع الاستعمار (فرنسا) ثم توسعت نظرته لتشمل جغرافية العالم الإسلامي برمته، محاولاً تأسيس نظرة علمية دقيقة من خلال التعمق في التاريخ، واستقرائه. ففي منظوره أن هذه العلاقة” لا تخص علاقات الجزائر بفرنسا فحسب، ولكنه يهم بصفة عامة علاقات الحضارة الغربية بالإنسانية منذ أربعة قرون”.

تلك الحضارة التي جعلت لعملياتها الإجرامية تشريعات عدة، وأتقنت فنون تحريف التاريخ من مسار إلى مسار منذ بروزها في القرن الخامس عشر، فأصبحنا كذرة تتقاذفها تلك القوى المتنافسة على ثرواتنا، فجزء منا تحتله بريطانيا العظمى، وجزء آخر ملك لفرنسا، وثالث لإسبانيا وهكذا، فقد كانت نهاية الإمبراطورية العثمانية مدخلاً لكل تلك القوى، التي اتخذت جميع الوسائل لمحو الحضارة الإسلامية من سجل التاريخ.

هذا الاستعمار الذي نلقي عليه اللوم ليلاً نهاراً، هو في نظر مالك بن نبي خيرٌ أرسله الله من حيث لا نحتسب، وهو ما يجعلنا نستبدل نظرتنا السابقة حين نتأمله جيداً، فسنرى أنه “لا يمكن أن نحسبه شراً كله، بل إن خيراً قد حققه الله على يديه من حيث لا يدري، فلئن كان بطشه انتقاماً، فإن في طياته رحمة… ولنتأمل ما الذي بعث العالم الإسلامي من نومه قرناً؟ من الذي أيقظه من خمسين سنة تقريباً؟ من الذي قال له قم؟ إنه الاستعمار. نعم إنه قد خلع علينا بابنا، وزعزع دارنا، وسلب منا أشياء ثمينة، لقد أخذ من حريتنا وسيادتنا وكرامتنا، وكُتُبنا المنسية، وجواهر عروسنا، وأرائكها الناعمة، التي كنا نود أن لو بقينا عليها نائمين “.

قراءة المزيد: حل الدولتين أم استدامة الاستعمار؟ قراءة في طريق العدالة الحقيقية

هذه الرسائل التي تنبهنا، مثلما يعمل المنبه مع صاحبه، تمكننا من إعادة استيعاب واقعنا، من خلال إعادة بعثنا من مرقدنا، وفي هذه النظرية سنرى كيف يتم ذلك؟

تنطلق نظرية القابلية للاستعمار من عاملين وَفق ما يطرحه بن نبي، حيث يكمن العامل الأول في “الاستعمار” وهو عامل خارجي يفرض على الكائن المغلوب على أمره الذي يسميه المستعمر “الأهلي” نموذجاً محدداً من الحياة والفكر والحركة، وحين يكتمل خلق هذا النموذج يظهر من باطن الفرد عامل “القابلية للاستعمار”، وهو عامل يجعل الفرد يستبطن مفاهيم المستعمر عنه ويقبل بالحدود التي رسمها لشخصيته هذا المستعمر، وليس ذلك فحسب بل يصبح يدافع عنها ويكافح ضد إزالتها.

فهو “في الواقع يخدع الضعفاء، ويخلق في نفوسهم رهبة ووهماً، ويشلهم عن مواجهته بكل قوة، وإن هذا الوهم ليتعدى أثره إلى المستعمرين أنفسهم فيغريهم بالشعوب الضعيفة، ويزين لهم احتلالهم إذ يحاولون إطفاء نور النهار على الشعوب المتيقظة، ويدقون ساعات الليل عند غرة الفجر، وفي منتصف النهار، لترجع تلك الشعوب إلى العبودية والنوم”.

أما العامل الثاني فهو المتمثل في عامل “القابلية للاستعمار” وهو الذي يهمنا، حيث يجعله بن نبي على أنه العامل الداخلي المستجيب للعامل الخارجي، بل خضوع تام داخلي لعامل الاستعمار يرسخه ويجعل التخلص منه أمراً مستحيلاً، والمفهوم بمجمله يعني جملة الخواص الاجتماعية التي تسهل سيطرة الغزاة واستمرار الوضع المنحل للحضارة، وبن نبي يدرك ذلك حين استعمل هذه الصفة عموماً في وصف الحضارة في طورها المنحل، ولا يقتصر على وصف المجتمع الذي تعرض بالفعل للاستعمار؛ ومن أمثلته الدائمة أن هناك مجتمعات تتعرض بالفعل للاحتلال العسكري، ولكنها “غير قابلة للاستعمار”، كحال المجتمع الألماني بعد احتلال الحلفاء، وهناك مجتمعات لم يدخلها الاستعمار ولكنها قابلة للاستعمار .

قراءة المزيد: أسطول صمود العالمي : سفنٌ لم تصل… لكن رسالتها بلغت الأعماق

إذا يمكن القول بأن الاستعمار هو العامل الخارجي الذي يساهم في صنع جملة العوامل التي من شأنها أن تُضعف العالم الإسلامي من الداخل، لتخلق منه نموذجاً جاهزاً، لتقبل واقعه، وتهيئة الأوضاع للخضوع والقبول بالاحتلال دون أية اعتراضات، أو التمرد عن تلك التوجيهات التي يمليها الاستعمار، في حين أن العامل الداخلي، هو القابلية للاستعمار، والذي يجعل منا مقتنعين بأمرنا، راضين بقدرنا، غير مبالين إن كنا نحن من نسطر تاريخنا أو غيرنا، ذلك أننا أصبحنا كذرة في عالم يموج بالرياح، فتتلقفنا تارة لليمنى، وأخرى لليسرى، ومن ثَمَّ أصبح العالم الإسلامي ذلك الكيان المغلوب على أمره، “وكلما حاولنا التخلص من داء المعامل الاستعماري الذي يعترينا من الخارج، فإننا نرى في الوقت نفسه معاملا باطنيا يستجيب للمعامل الخارجي ويحط من كرامتنا بأيدينا”.

فأصبحنا له خاضعين، ذلك أن أفكاره قد أصبحت كامنة في ذواتنا، تعيش داخلنا وتكبر كلما كبرنا، وننفذ مطالبه، ونتخذ توجيهاته سلماً للصعود، ونمشي على طريقته دون أن نعي ذلك، أو ظناً منا بأننا نحاربه، ولا خلاص من هذا الداء إلا بقاعدة واحدة: أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم.

قصة الشرق الأوسط …برهان للنظرية:

هل حاولنا يوماً أن نتساءل بجدية حول أوضاعنا الفوضوية التي يعيشها الشرق الأوسط خاصة والعالم الإسلامي عامة: من صراعات حدودية، ونزاعات دينية، وتعسف في السلطات، وانحلالا في الأخلاق، وانقسام في الهويات، وانحطاطا في الفكر وغيرها من قضايا كثيرة لا يمكن تعدادها دون وضع قائمة طويلة، ذلك أننا لم نرد أن نضع نصب أعيينا حلولاً تنبع من داخلنا، دون أن نستعين بغيرنا في حلها، ولعلنا في هذا المقام سنلجأ إلى البدايات الجذرية لبروز كل هذه المشكلات على أرض الواقع، انطلاقات من جملة التساؤلات التالية التي سبق وطرحها “ديفيد فرومكين”: كيف شكلت بريطانيا وحلفاؤها الكيانات الجغرافية والسياسية للشرق الأوسط؟ ولماذا كانت تلك الكيانات وتلك الشخصيات تحديداً؟ ما المرتكزات التي بنت عليها بريطانيا سياستها المستقبلية في الشرق الأوسط؟ وماذا كانت ترجو من وراء ذلك؟ ما الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي وجهت بريطانيا التي كانت لها اليد الطولى في تكوين الشرق الأوسط؟ ما مدى التناغم أو الخلاف في الإدارات البريطانية وهي تتخذ قرارات مصيرية لملايين الناس ولمستقبل علاقاتها بهم؟ هل كان القادة البريطانيون واعين ومدركين تماماً لما كانوا يفعلون؟ ومن أولئك الرجال الذين صاغوا أخطر القرارات في أصعب الأحوال لهم وللعالم؟

قراءة المزيد: كفى: أوقفوا هذه الحرب

ماذا يمثل السلام بالنسبة للعالم الأوروبي حين أنهى حربيه العالميتين الأولى والثانية؟ ولماذا كان السلام عندهم هو الحرب والفوضى عندنا؟ هل نحن حقاً غرامة ذلك السلام؟ كيف وصل بنا الحال لهذا المقام دون أن ندرك ذلك؟ وما الذي يجب فعله لتخليص مستقبلنا من هذا الواقع؟ وهل بداية الربيع العربي هو نهاية عهد الانقسامات أم هو مرحلة جديدة من مراحل المشروع الأوروبي – الأمريكي؟

كل هذه التساؤلات تدفعنا إلى البحث بعمق عن جواب كافٍ يقتنع به القاصي والداني، ولكن إيجاد هذه الإجابة ليس بالشيء الذي نتمناه، ذلك أنه سيعمق من مشكلتنا من السيئ إلى الأسوء، لأننا سنكتشف أننا نعيش بمقتضى مشروع قد صاغته أيدينا، يحقق أهدافهم دون أدنى شك، رغم ذلك فليست كل مشاكلنا هي نتيجة تلك المشاريع، وليست مجرد مؤامرات، بقدر ما هي ضعف نابع من داخلنا، ذلك هو فكر القابلية للاستعمار كما يصفه مالك بن نبي.

ولعل ما نشهده اليوم لدليل يشع نوره من بين الظلمات عما كان مالك يقصده، وما يحاول الوصول إليه، ذلك أن الأمل لا يزال موجوداً، ولا يمكن أن نهمل ما كان للمصلحين من دور في إيقاظنا من سباتنا، إلا أن آذاننا صماء لا تسمع، وعقولنا لا تفقه، لأن منافذها قد أُغلقت بالكامل، ونحن نحتاج لأن نعيد تشخيص الداء من جديد، عسى أن نتمكن ولو قليلاً من الفرار من قبضة ذلك الداء، لنستطيع إدراك ما يدور حولنا من مكائد، وإبصار نقاط الضعف التي بداخلنا.

صرخات هذا الواقع لا يزال دويها يسري في أجسادنا، فلنعطِ لأنفسنا برهة من الزمن نتأمل فيه ماضينا، ونحلل فيه حاضرنا، حتى يتسنى لنا صنع مستقبلنا، ونقطة البداية كما ذكرت مع نهاية حكم العثمانيين، حين كانت التركة ثقيلة على تركيا، وتكالبت عليها القوى الأوروبية فقدمتنا بأمل أن تلقى الأمن والاستقلال الذي تراعيه من خلال هذه الهدية، في هذه اللحظة تشكَّل الشرق الأوسط وَفق حدود قد رسمتها اتفاقية بين الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، لتقسيم هذه المنطقة.

قراءة المزيد: طبيعة نتنياهو المتوحشة

كان ذلك تاريخاً لن يُنسى، تم خلاله في أوروبا تشكيل دول الشرق الأوسط وحدودها، فالعراق وما ندعوه اليوم بالأردن على سبيل المثال، هما – أصلاً – اختراعات بريطانية، خطوط رسمها سياسيو بريطانيا على خريطة فارغة عقب الحرب العالمية الأولى؛ بينما وضع موظف حكومي بريطاني حدود الخليج العربي في عام 1922، أما الحدود بين المسلمين والنصارى فقد رسمها الفرنسيون في سوريا ولبنان، ورسمها الروس في أرمينيا وأذريبيجان السوفييتية (سابقاً)، وما قامت فرنسا برسمه على جغرافيا المغرب العربي، بتخطيط الحدود بين الجزائر وتونس والمغرب، أو ما تقوم به إسرائيل حالياً بتقسيم السودان بين جنوب وشمال.

فأصبح الشرق الأوسط نظاماً وهمياً لدول اصطناعية، جعل منه أرضاً لدول لم تغدُ أمماً حتى يومنا هذا “فالدين كأساس للحياة السياسية في الشرق الأوسط كان مدعاةً للتساؤل بالنسبة للروس الذين طرحوا فكرة الشيوعية، وللبريطانيين الذين طرحوا فكرة القومية أو الولاء للسلالة الحاكمة؛ وتبقى إيران الخمينية في العالم الشيعي وحركة الإخوان في مصر وسوريا ومناطق أخرى من العالم السني أمثلة ماثلة على استمرار هذه القضية حية، كما أن الحكومة الفرنسية التي سمحت للدين بأن يكون أساساً لسياسة الشرق الأوسط، وحتى لسياستها الخاصة، قامت بتغليب طائفة على من سواها، وهذه أيضا قضية أخرى حية وبشكل ملحوظ في النزاع الطائفي الذي دمر لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وقد يدمر سورية، وليبيا، وتونس، والأردن، ومصر والجزائر، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الآن؛ ومن ثَمَّ نستنتج هنا أن تفكك الخلافة العثمانية سنة 1922 هو نقطة اللاعودة في سيرة طوائف الشرق الأوسط المتنوعة باتجاه النزاع المستمر منذ ذلك التاريخ.

فهذا المعامل الخارجي (الاستعمار) الذي تكلم عنه مالك لا يزال ذو فعّالية كبيرة، لأنه ينتقل من درجة إلى درجة أعلى ومن مشروع إلى آخر، ولعل آخرها هو مشروع الصهيونية (دولة إسرائيل اليهودية) في بيئة عربية إسلامية، وهو ما يقدمه فرومكين كخلاصة لبحثه عن أسباب انهيار الخلافة العثمانية، حيث يتمثل في التساؤل في نهاية الكتاب: عن إمكان الكيان الصهيوني بالحياة، وهو كيان ليس له من مقومات الدول إلا الاسم، يقول: والسؤال هو: هل سيتمكن هذا النظام من النجاة في أرض الشرق الأوسط العربية التي زُرع بها؟ ثم يجيب عليه قائلاً: “فمن المؤكد أن نبتة غريبة لن تتمكن من النجاة بحياتها في بيئة غريبة معادية”، لكنه ليصل بنا إلى هذه الحقيقة مهَّد لنا برواية القصة الكاملة لولادة الشرق الأوسط، أو لخلق مشكلة الشرق الأوسط بالأحرى، من تفكُّك الخلافة إلى غاية تشكل الدويلات القومية.

أما بالنسبة لعوامل القابلية للاستعمار فهي في تنوعها كثيرة، ومن أبرزها ما هي الذات العربية التابعة للغرب، فمنذ استقلالنا ونحن نسعى لإلغاء نُظُم التبعية التي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ عقلية العبودية والسيادة، وهنا تحضرني مقولة لابن خلدون يصف فيها هذا النوع من الانحطاط أنه من طبع الضعيف تقليد القوي؛ فيكفي أن نرى التقليد من رأس الهرم إلى قاعدته، ومن نظمنا السياسية، وقوانينا التشريعية، إلى مناهجنا التربوية كلها تقليد للغرب، وأذكر أنه خلال دراستي بالجامعة، كنا نسابق في ذكر اسم أحد المفكرين الغربيين مثل: “سيغموند فرويد، ستيف سميث، جون بيليس، كينيث والتز….إلخ” ونتباهى به، بدلاً من البحث عن أسماء عربية إسلامية أصيلة، مثل المفكر” مالك بن نبي، البشير الإبراهيمي، أبو حامد زيد، عبد الحميد بن باديس ، عبد الوهاب المسيري …”.

قراءة المزيد: الأسلحة النووية: بين الأضرار والمنافع في ضوء القرآن الكريم

أيضاً لم يكن عالمنا يزخر بكل هذه النكهات من التخلف والفقر، والصراعات الحدودية، والنزاعات الأهلية، وغيرها حين كنا على أيدي الخلافة، بينما أصبحنا مجرد أقطار صغيرة، وَفُق حدود وهمية يرسمها الاستعمار لتحقيق أهدافه، ونتقاتل نحن إن لم يحقق الاستعمار ذلك، دون إدراك أن اقتتالنا ذلك هو في صالح غيرنا، ذلك هو لبُّ وزبدة ما نريد الوصول إليه، فما على الاستعمار إلا أن يلوِّح بالمنديل الأحمر، كما يلوح به في الألعاب الإسبانية للثور، ونحن بدورنا سنهيج …وندمر بعد ذلك كل شيء بنينا..

ولنتحدث الآن بلغة الأرقام حتى تتسع مداركنا لهذا الهول الذي نحن مُقْدمون عليه؛ فعالمنا الإٍسلامي لا تخلو جغرافتيه من نزاعات ساخنة على مدار السنة، وحتى وإن لم يكن ظاهراً فهو كامن؛ ففي آسيا من 27دولة إسلامية توجد فيها حوالي 21 نزاع اًنشطاً، بينما في إفريقيا هناك حوالي 16 نزاعاً بينياً من بين 26 دولة إسلامية، في حين أنه تحتوي المنطقة العربية على 18 نزاعاً من إجمالي 22 دولة، بينما شمال إفريقيا تحتوي على عدة نزاعات حدودية وسياسية، وفي منطقة الخليج العربي أيضاً هناك نزاعات بينية حدودية نشطة.

وبلغة الأسماء نذكر فقط أبرزها، والمتمثلة في: النزاع العراقي الأردني سنة 1958، النزاع المصري السوري سنة 1961، النزاع المصري الليبي سنة 1977، النزاع السعودي الإيراني سنة 1987، النزاع الثاني السعودي الإيراني 1996، النزاع الأوغندي السوداني 1999؛ أما في القرن الواحد والعشرين فقد انتقلت الصراعات إلى أبعد من ذلك، فقد أصبحت نزاعات داخلية أكثر منها بينية، خصوصاً مع تزامن ثورات الربيع العربي، فمن بينها: نزاع السودان بين الشمال والجنوب والذي وصلت نتيجته إلى الانقسام، النزاع في سوريا بين أطراف المعارضة والنظام، النزاع في تونس بين السلطة والشعب، النزاع في ليبيا بين الميليشيات المتنافسة على الحكم بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، النزاع في الصومال، مالي وإفريقيا الوسطى… والكثير الكثير الذي لا تحصيه مجرد مقالة بسيطة، وداخل كل دولة هناك صراعات أخرى تختلف عما تم ذكرها، فمثلاً نجد التصنيفات الدينية، مثل شيعة وسنة، إخوان وسلفية، وهابية وإخوان… إلخ.

أيضا بروز التنظيمات الإرهابية التي أصبحت لها دعائم بريطانية أمريكية صهيونية، تسلح هذه التنظيمات بالأسلحة الضخمة، مثلما هو تنظيم داعش، الموجود حالياً في دول الشام، وهناك عدة تنظيمات أخرى لها ثقل كبير مثل حزب المقاومة والممانعة المتمثل في حماس…

قراءة المزيد: إسرائيل على حافة الزوال

كل هذه التجزيئات الصغيرة التي أصبحت مجموعة متراكمة دون أن تتشكل في كيان واحد، أو يستحيل تشكلها واندماجها من جديد، ذلك أن الاستحالة تكمن من الداخل، فما دام كل جزء من الأجزاء السابقة يغني على ليلاه، فلن نجد أملاً لإعادة إنقاذ هذا الرفات المتبقي من التركة العثمانية، ولكن عمر إن مات فرب عمر لن يموت، لأن عوامل الوحدة لا زالت موجودة، ذلك أنها تحتاج فقط للتفعيل، وتحتاج لدفعها نحو حركة سريعة، حتى يتسنى لها الاستمرار في نفض الغبار على هذه الأمة، وإعادة بث عجلة مجدها، ذلك ما يهابه الاستعمار، فهو لا يريد منا أن نستيقظ، لذلك يلجأ إلى أساليب لقتل تلك الشعلة التي تضيء دربنا في كل مرة.

لكن لنطمئن، ولنأخذ نفساً عميقاً، ولنعد قراءة واقعنا من منظورنا الإسلامي، فسنجد أن التاريخ يثبت بأن العوامل التي أثبتت وحدتنا منذ الخلافة الراشدة هو الدين الإٍسلامي، ذلك ما نريد أن نصل إليه، وهو ما نؤكده أن مكائد الشيطان لا بد وأن لها نقاط ضعف، وأن البُنى التي يقف عليها عالمنا الإسلامي هي بُنى دينية بالدرجة الأولى، فهو العامل الوحيد القادر على جمع شتاتنا، وإعادة دمجنا في كيان واحد، ومن ثَمَّ تتشكل هويتنا من جديد، “ومهما بذل الغرب من جهود لتحويل البلاد العربية لنمط المعيشة الغربية فإن سعيهم غير ناجح، ذلك أن الشعب العربي يؤمن بالإسلام ويعتز بهويته العربية وبتاريخه وثقافته، ومن المستحيل أن يذوب المسلمون في الثقافة الغربية، لأن الإسلام دين ينظم كل دقائق الحياة الاجتماعية الثقافية، السياسية والاقتصادية”.

قراءة نقدية لنظرية القابلية للاستعمار:

بعد تحليلنا لنظرية القابلية للاستعمار، وإسقاطها على أوضاع العالم الإسلامي لتفسيره، والبحث عن حل ولو جزئيا لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية منها، إلا أن هذه النظرية لا زالت تحتاج للتبني، وإعادة تكوينها وتطويرها من جديد بما يتناسب وأوضاعنا ما بعد الاستقلال، وخاصة أن القضايا أصبحت فكرية عقدية أكثر منها سياسية جغرافية، وهنا يقدم لنا الدكتور غازي التوبه نقده لهذه النظرية، وذلك في قوله: “في رأيي أنّ فكرة القابلية للاستعمار أضعف أفكاره، وأقلُّها صواباً، وبخاصة عندما ارتبطت هذه الفكرة بأمر آخر هو كلامه عن بلوغ عوامل التعارض الداخلية قمَّتها في نهاية عهد دولة الموحدين، ولم يعد الإنسان والتراب والوقت عوامل حضارة، بل أضحت عناصر خامدة ليس بينها صلة مبدعة، وربط مالك بن نبي بين الانحطاط وبين القابلية للاستعمار فاعتبر أن هذه القابلية عامل باطني يستجيب للعامل الخارجي، وأبرز مظاهر هذا العامل الباطني: البطالة، وانحطاط الأخلاق الذي يؤدي إلى شيوع الرذيلة، وتفرُّق المجتمع الذي يؤدي إلى الفشل من الناحية الأدبية”.

قراءة المزيد: اليهود يعادون البشرية جمعاء

إلا أن من يترصد التاريخ ويستقرؤه يجد أن العوامل التي من شأنها أن توحد الأمة أقوى بكثير من العوامل التي تفككها وتزيد من انحطاطها، وهي ما تزال لها القدرة والفعالية المؤثرة، “ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى عامل الوحدة الثقافية الذي استند إلى اللغة العربية وإلى الدين الإسلامي الذي وحد التصورات إلى عالم الغيب والشهادة، ووحد القيم الخُلُقية المرتبطة بالحلال والحرام، ووحَّد العادات والتقاليد التي تستمد جانباً كبيراً من مفرداتها من السنة المشرفة، ووحد المشاعر المرتبطة بالآلام والآمال التي تتجلَّى عند الكوارث والمصائب والاعتداءات كما حدث في غزوات الصليبيين والمغول والاستعمار، والذي أدَّى أن يساعد العرب بعضهم بعضاً في كثير من المواقع والأماكن، ولم يكن العاملان اللذان قدمهما مالك المتمثلان في “الاستعمار والقابلية للاستعمار” إلا جزءاً من مشكلة أكبر، فما هي تلك المشكل؟

المصدر : موقع مجلة “البيان” السعودية

قراءة المزيد: وحشية الصهاينة الإسرائيليين في شهر رمضان

Mina Indonesia

Mina Indonesia Mina Arabic

Mina Arabic