إن علينا جمعه وقرآنه

السبت2رجب 1437// 9 أبريل/نيسان 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

د. عبدالجبار فتحي زيدان

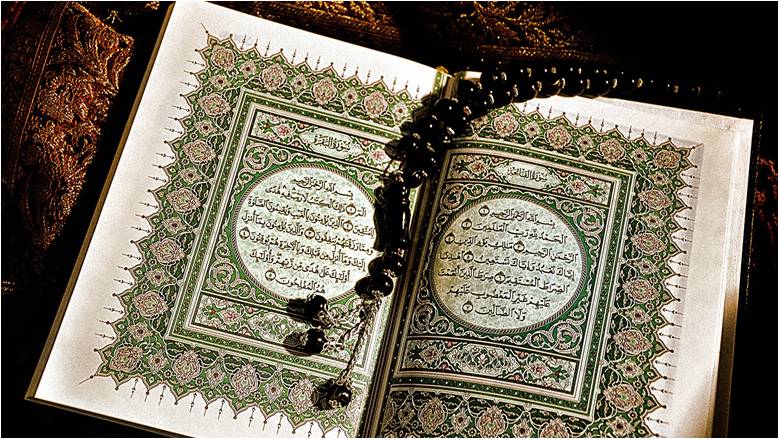

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: 17]

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: 41].

﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: 16].

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 147].

من بركات شهر رمضان نزولُ القرآن فيه، ففي ليلة القدر نزل القرآن الكريم من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملةً واحدة، ثم أخذ يتنَزَّل منجَّمًا على قلب الرسول – صلى الله عليه وسلم – حتى اكتمل في ثلاثٍ وعشرين سنة.

كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عند نزول الوحي، ولو آية أو بعض آية، يدعو أحدَ الكتبةِ فورًا ليدوِّن ما نزل من القرآن، على الرغم من أنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، فقد اتَّخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – كتَّابًا للوحي، من بينهم الخلفاء الراشدون، وزيد بن ثابت، وأُبي بن كعب، وخالد بن الوليد، وثابت بن قيس، وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يحفَظُ كلَّ ما ينزل عليه من القرآن، وكذلك يأمر صحابتَه بحفظه، ثم يأمر كتَّاب الوحي بكتابة كل آية تنزل عليه، وقد استطاع المستشرق بلاشير أن يُحصِي أربعينَ من كتَّاب الوحي.

وكان ترتيبُ الآيات بأمرٍ من الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقد أخرج الإمام أحمدُ بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – قال: كنتُ قائمًا عند رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – إذ شخَص ببصرِه ثم صوَّبه، ثم قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90])).

فالترتيب توقيفي من عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بلغ ذلك بالتواتر، وكذلك ترتيب السور – في الأصح والأرجح – وكان كلُّ ما يُكتَب يُوضَع في بيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويَنسَخُ كلُّ كاتبٍ من كتَّاب الوحي نسخةً منه لنفسه، فتضافرت نسخُ هؤلاء الكتَّاب والصحف التي في بيت النبي – صلى الله عليه وسلم – مع حافظة الصحابة الأُميِّين وغير الأميين على حفظ القرآن وصيانته، فتحقَّق بذلك قوله – تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].

وكانت الصحف المكتوبة بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي وُضِعت في بيته قد رُبِطت بخيطٍ؛ خشيةَ أن تضيع وتفلت منها نسخة، فهذا هو الجمع الأول، وكانت الغاية منه حفظ القرآن الكريم من النسيان أو الضياع.

جمع القرآن في عهد أبي بكر – رضي الله عنه -:

كُتِب القرآن كلُّه في عهد النبي – عليه الصلاة والسلام – إلا أنه كان مفرَّق الآيات والسور، وأولُ مَن جمعه في صحف مرتَّب الآيات كما رُوِيت محفوظةً عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – هو أبو بكر – رضي الله عنه – وقد أمر أبو بكر – رضي الله عنه – زيدَ بن ثابت بجمع القرآن وكتابته مرةً ثانية، وهو من كتَّاب الوحي أنفسهم، وكان الصحابة – رضي الله عنهم – حافظين للقرآن الكريم، وكانت الآياتُ تُقابَل بين الحفظ والكتابة، فكان التوافق بينهما تامًّا، فالآيات التي تُكتَب تُسمَع من الحفَّاظ، وقد استغرق جمعُه عامًا واحدًا، وكان عمرُ – رضي الله عنه – قد أشار على أبي بكر – رضي الله عنه – بجمع القرآن ثانية، فأبو بكر – رضي الله عنه – نفَّذه، وزيد بن ثابت كَتَبه، فالجمع الثاني للقرآن الكريم كانت الغايةُ منه جعْلَه في مصحفٍ واحد بعد أن كان في صحفٍ متفرقة؛ أي: إن أصل هذه الصحف هي الصحف نفسها التي كُتِبت بأمرِ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبين يديه، وبإشرافِ واحدٍ من كتَّاب الوحي أنفسِهم، وظلَّت هذه الصحف عند أبي بكر – رضي الله عنه – حتى توفَّاه الله، ثم عند عمر – رضي الله عنه – في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر – رضي الله عنهما.

واختيار زيد بن ثابت – رضي الله عنه – لجمع القرآن ثانية في عهد أبي بكر – رضي الله عنه – يرجع إلى ما كان يتمتَّع به زيدٌ من مؤهلات؛ أهمها:

1- أنه ممَّن حفِظ القرآن كله عن ظهر قلبٍ على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم.

2- أنه من أبرزِ كتَّاب الوحي، ومن أكثرهم ملازمةً للنبي – صلى الله عليه وسلم.

3- أنه ممَّن شهِد عرضةَ القرآن الأخيرةَ بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم – التي بيَّنَ فيها ما نُسِخ وما بقي، فأمَرَ بتركِ المنسوخ، وإبقاء الناسخ، وقرأ الرسول – صلى الله عليه وسلم – القرآن بحالته الأخيرة على زيد بن ثابت، وكان – صلى الله عليه وسلم – يؤمُّ الناس به حتى توفِّي – صلى الله عليه وسلم.

4- تميُّزه بالأمانة، ورجاحة العقل، وقوة الاحتمال.

5- قدرته على سلوك أدقِّ طرق البحث العلمي والتحرِّي في الجمع.

وقد عاون زيدًا في هذه المهمة عددٌ من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وأُبي بن كعب، وامتاز هذا الجمع بعدة ميزات؛ أهمها:

1- أن منهج الجمع كان من أدق مناهج البحث والتحري العلمي.

2- أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته كما أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم.

3- أن الآيات والسور كُتبت على الترتيب الذي تلقاه الصحابة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما هو عليه الآن، وثَمَّة مسألة جديرة بالذكر، هي أن بعض كَتَبة الوحي – كما تبين – كانوا ينسخون لأنفسهم نسخةً مما يكتبون لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأن منهم مَن واصَلَ الكتابة بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في خلافة أبي بكر – رضي الله عنه – حتى أتمَّه؛ من هؤلاء علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، ويظهر من بعض الروايات أن عليًّا – رضي الله عنه – كتَب القرآن على ترتيب النزول، وقدم المنسوخ على الناسخ، وقد روى هذا عددٌ من المؤرخين القدامى، منهم ابن حجر، ويمكننا أن نقول بعد ذلك: إن المصحف الذي جُمع أول مرة واعتمده المسلمون قاطبة هو ما جُمع في عهد أبي بكر – رضي الله عنه – وبمشورة عمر – رضي الله عنه – وأن المصاحفَ الأخرى التي جمعَها نفرٌ من الصحابةِ كمصحف علي وعبدالله بن مسعود – رضي الله عنهما – لم يعتمِدْها المسلمون؛ لأنها لم تظفر بما ظفر به المصحف المعتمَد من دقة البحث والتحري، ومن الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته ولا على ترتيب آياته وسوره بتوقيف من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يضاف إلى ذلك أن عليًّا – رضي الله عنه – كما ذُكِر في شرح الكافي أنه كتب في مصحفه تأويلَ بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل، مما يجعل ذلك احتمال اختلاط كلامه بكلام الله من غير قصدٍ، فتفسير الآيات عمل فردي لا علاقة له بنص القرآن المنزل.

كما أن عليًّا – رضي الله عنه – قد كتب في مصحفه أيضًا منسوخ التلاوة التي لا تُعَد من القرآن؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد أعلم المسلمين بعد اكتمال القرآن في آخر حياته بالآيات المنسوخة تلاوتها؛ أي: المنسوخة لفظًا ومعنى، التي أمر بعدم تلاوتها وكتابتها، وأعلمهم بالآيات الأخرى المنسوخة معنى لا لفظًا التي أمر بكاتبتِها وتلاوتها من دون العمل بمعناها.

جمع القرآن في عهد عثمان – رضي الله عنه -:

اتَّسَعت في عهد عثمان – رضي الله عنه – رقعةُ الدولة الإسلامية، وساح المسلمون في الأرض، وانتشر القرَّاء في الأمصار يعلِّمون الناس القرآن، وكان أهل كل إقليم يأخذون بقراءة مَن اشتهر بينهم من الصحابة؛ فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبدالله بن مسعود، وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري، وهكذا؛ فكان بينهم خلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة، وكان هذا مرخَّصًا به على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – على نحوِ ما سنعرف من الأحرف السبعة، ولكنَّ المسلمين الجددَ لم يتفهَّموا الأمر على وجهِه الصحيح، فوقع بينهم النزاع والشقاق، وأخذ كلُّ فريقٍ يدَّعي أنه على الحق وأن غيره على الباطل، واستفحل الداء حتى كاد يكفِّر بعضهم بعضًا، وكان ذلك قد عُرِف بين الصحابة في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – فلم يكن يُنكِر أحد ذلك على أحد؛ لمشاهدتهم من أباح ذلك، وهو النبي – صلى الله عليه وسلم – فلما انتهى ذلك الاختلاف (يعني في القراءات) إلى ما لم يعاين صاحب الشرع، ولا علم بما أباح من ذلك، أنكر كل قوم على الآخرين قراءتهم واشتدَّ الخصام بينهم، فلعدم تمكُّن أكثر العرب من قراءة القرآن بلهجةِ قريش التي نزل بها، ولأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – رخَّص لهم قراءة القرآن بلهجاتهم بأمرٍ من عند الله – عز وجل – فلم يجمع أبو بكر ولا عمرُ – رضي الله عنهما – الناس على قراءة القرآن باللَّهجة التي كُتِبت بها الصحف بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وظهرت أوَّلُ محاولة لتوحيد اللهجات في عهد عمر – رضي الله عنه – لكنها لم تكن منظَّمة وشاملة، يقول ابن جني: روي عن عمر – رضي الله عنه – أنه سمِع رجلاً يقرأ: (لَيَسْجُنُنَّهُ عتى حين) بدلاً من القراءة المشهورة ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف: 35]، فقال: مَن أقرأك هذا؟ قال: ابنُ مسعود، فكتَبَ إليه: “إن الله – عز وجل – أنزل هذا القرآن عربيًّا، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هُذيل، والسَّلام”، وقد كان ابنُ مسعود من قبيلة هذيل، وفي لهجتهم إبدال حاء (حتى) عينًا.

وفي سنة 25 من الهجرة – السنة الثانية أو الثالثة من خلافة عثمان – اجتمع أهلُ الشام وأهل العراق على فتح أرمينيا وأذربيجان، وكان الصحابي الجليل حُذَيفة بن اليمان ممَّن خرج للجهاد قائدًا لأهل المدائن من أعمال العراق، فلحظ كثرةَ اختلاف المسلمين في وجوهِ القراءة، وسمع ما كانت تنطِقُ به ألسنتُهم من كلماتِ التجريح والتأثيم، فاستعظَم ذلك وأكْبَرَه، وقام بهم خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: هكذا كان مَن قبلَكم اختلفوا، واللهِ لأركبنَّ إلى أمير المؤمنين، وجاء فزعًا إلى المدينة ولم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال له: يا أمير المؤمنين، أدرِكْ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارى، واتفق أن عثمان أيضًا قد وقع له نحوُ ذلك، فاستشار – رضي الله عنه – الصحابة، قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضَهم يقول: إن قراءتي خيرٌ من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرًا، قال الصحابة: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، قال الصحابة: فنِعْمَ ما رأيت.

تنفيذ الجمع:

ألَّف عثمانُ – رضي الله عنه – لجنةً لتنفيذ عملية الجمع الجديدة، في مطلع سنة 25 من الهجرة، من أربعةٍ من حفظة القرآن؛ هم: زيد بن ثابت، وهو أحد الذين شهِدوا كتابة القرآن بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث، وأرسل عثمان – رضي الله عنه – إلى أم المؤمنين حفصة – رضي الله عنها – طالبًا الصحفَ التي عندها، وهي عينُها الصحف التي جُمعت في عهد أبي بكر، المأخوذة أصلاً من الصحف التي كُتِبت بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأرسلَتْها، وشرَعَت اللجنة بنسخها، وهذا ما ورد في صحيح البخاري.

وقد اعترف كثير من المستشرقين بورعِ أعضاء اللجنة الرباعية هذه في نسخ المصاحف، ونذكر على سبيل المثال قولَ (بلاشير): “لا يسعُ أحدًا الشكُّ في عمق شعور أعضاء اللجنة بمسؤوليتهم، ولئن فاتهم منهجُ البحث الذي لم يكن متيسرًا لأحد في عصرهم، لم يفُتْهم الاحتياط والورع”.

منهج الجمع:

سارت اللجنة في عملها على قواعد ثابتة، هي:

1- اعتماد الصحف التي تمَّ جمعها في عهدِ أبي بكر – رضي الله عنه – التي تعدُّ أصلاً للصحف التي كُتِبت في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقد كان زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أحدَ كَتَبة هذه الصحف في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – المشرف على كتابتِها في عهد أبي بكر – رضي الله عنه – وها هو الآن المشرفُ على كتابة القرآن مرة ثالثة في عهد عثمان – رضي الله عنه.

2- اعتماد لهجة قريش أساسًا للنسخ عند اختلاف أعضاء اللجنة في كتابة شيء من القرآن.

3- اعتماد القراءة المتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أساسًا للكتابة، وترك ما سواها من وجوهِ القراءات المختلف فيها وما كانت روايته آحادًا.

4- عند كتابة لفظٍ تواتَرَ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – على أكثر من وجه تُبقي اللجنة هذا اللفظَ خاليًا من أيَّة علامة تقصر القراءة به على وجه واحد.

5- اعتماد ترتيب الآيات والسور على حسب ترتيب النبي – صلى الله عليه وسلم – في العرضة الأخيرة في السنة التي توفِّي فيها.

6- بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام، النسخة الأولى، وقبل نسخ بقية المصاحف، يراجعه زيد بن ثابت ثلاث مرات، ويقابله بصحف أبي بكر المعتمدة أصلاً على الصحف التي كُتبت بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم يراجعه عثمان بنفسه؛ زيادةً في الاحتياط، وأمانًا من الخطأ والنسيان.

عدد المصاحف:

اختلفَتِ الرواياتُ في عدد المصاحف التي نسختها اللجنة، وأرسل بها عثمان إلى الأقاليم الإسلامية، وأرجحُها أنها ستة مصاحف، فأرسل عثمان مع المصحف الخاص بكل إقليم مقرئًا وحافظًا، فكان زيد بن ثابت مقرئَ المصحف المدني، وعبدُالله بن السائب مقرئ المكي، والمغيرة بن شهاب مقرئ الشامي، وأبو عبدالرحمن السلمي مقرئ الكوفي، وعامر بن عبدالقيس مقرئَ البصري، فهؤلاء خمسةُ مقرئينَ لخمسةِ مصاحف لخمسةِ أقاليم، وبقي المصحف الإمام احتفظ به عثمان – رضي الله عنه – لنفسه.

حرق المصاحف الأخرى:

بعد أن أثبتت اللجنة نسخَ المصاحف وأرسل بها عثمان – رضي الله عنه – إلى الأقاليم الإسلامية، طرح فكرة التخلُّص من المصاحف الفردية؛ وذلك لجمع الأمة على مصحفٍ رسمي واحدٍ يعتمد عليه المسلمون جميعًا، فأيَّد الصحابة جميعهم فِكرتَه.

فقد روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة، قال: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: لا تقولوا في عثمانَ إلا خيرًا، ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأٍ منا، وقال: لو ولِّيت ما ولي عثمان، لعملتُ بالمصاحف ما عمل.

وقد أُحرقت بقية المصاحف للأسباب الآتية:

1- كانت بقية المصاحف مصاحفَ فردية، كتبها أصحابها لأنفسهم وليس للأمة.

2- لم تتميَّز تلك المصاحف بما امتازت بها المصاحفُ التي استنسختها اللجنة في الجمع الثالث من الضبط والدقة.

3- كل صحابي قد يكونُ اعتمَد على قراءةٍ سمِعها من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأثبتها في مصحفه، وهي تختلف عن القراءة الثانية التي أثبتها الثاني في مصحفه، وهي أيضًا القراءة التي سمِعها من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأنه – عليه الصلاة والسلام – كان يُقرِئ الصحابي القرآن كاملاً بلهجته ولهجة قومه، وقد كان ذلك في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – رخصةً وتيسيرًا لهؤلاء؛ لأنهم ما كانوا يستطيعون قراءة القرآن بلهجةِ قريش التي نزل بها، لكن بعدَ أن تعوَّد العرب المسلمون من غيرِ قريش على لغة قريش وتعلَّموها، وسهل لهم قراءة القرآن باللهجة التي نزل بها، عاد لا مسوِّغ لأن يقرأَ المسلم القرآن بغيرِ هذه اللَّهجة فأصبَح من الواجب إلغاءُ هذه الرخصة بعد زوال أسبابها والدافع إليها، هذا ما قال به السلف؛ كالقاضي الباقلاني، والطحاوي.

4- كانت في بقية المصاحف زياداتٌ للإيضاح والتفسير، فنفرٌ من الصحابة كان قد أدخل شيئًا من كلامه للتفسير بين الآيات القرآنية في مصحفه الذي كتبه خاصًّا به؛ مثال ذلك:

قولُه – تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [البقرة: 198]، فقد أثبت ابنُ مسعود في مصحفه: “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج”.

ومن ذلك أيضًا قراءة ابن عباس: “يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا”، بزيادة “صالحة”، وأصل الآية في القرآن: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: 79].

ومما لاشك فيه – كما يقول الدكتور صبحي الصالح – أن تلك الزيادات كانت للتفسير والإيضاح؛ لأنها مخالفةٌ لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الأمة، وقد أوضح ابن الجزري هذه الحقيقة، فذكر أن هؤلاء القرَّاء أضافوا مثل هذه الزيادات للإيضاح، ولم يحترزوا من اختلاطها بكلام الله؛ لأنها كتبت في مصاحفهم الخاصة بهم؛ ولأنهم جميعهم محققون ومن حَفَظة القرآن، فكانوا آمِنين من الالتباس، فهذه الزيادات أُدرِجت على سبيل التفسير، ولا سبيل لعدِّها من الأحرف السبعة، وذكر ابن حازم ما ملخصه: لم يكن في الأمر من داعٍ إلى حرق تلك المصاحف؛ لأن الاختلاف بينها كان طفيفًا لا يخلو منه نسخ في أي كتاب كان، ولكن عثمان – رضي الله عنه – إنما كتَب النسخ وبعث بها إلى الآفاق؛ حرصًا على الحفظ الدقيق واحتراسًا لذلك؛ لتكون مرجعًا للواهم والمتردد في حرف أو حركة أو كلمة من ذلك الطفيف.

ثم أخذ المسلمون ينسخون من المصاحف العثمانية بالرسم نفسه؛ لأن القرَّاء كانوا يَرْوُون كيفية رسم الكلمات إلى جانب روايتهم للقراءة، وهكذا قامت المصاحف المنسوخة مقامَ الأمهات الأصول؛ لأنها نسخٌ منقولة عن النسخة الأصلية بلفظها ومعناها ورسمها، ويجب أن يُعلَم أنه ليس كل حرف في خط المصحف يجب قراءته، فهناك أحرف كتبت في الأصل للرسم تجميلاً للخط ولا تقرأ؛ كرسم الواو مثلاً في (الصلوة) و(الزكوة)، فإنها تكتب ولا تلفظ، وأصبح معروفًا لدى كل قارئ من قرَّاء الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا ما الحروف التي تُكتب في خط المصحف العثماني ولا تُلفظ، والتي تكتب وتلفظ.

الكلمات التي اختلف رسمها في المصاحف العثمانية:

ثمة عدد من الكلمات اختلف هجاؤها في المصاحف العثمانية بنقصانِ حرف أو زيادة حرف، وقد جاءت الروايةُ بتحديد هذه الكلمات المختلفة عن الأئمة المتقدِّمين، الذين حصروا تلك الحروف في وقت مبكِّر، وألِّفت في هذا الموضوع عدَّة كتب؛ منها كتاب “اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق”؛ لابن عامر اليحصي إمام أهل الشام (ت 118 هـ)، ويجب التمييز بين نوعين من اختلاف الكلمات في المصاحف العثمانية، فهناك بعضُ الكلمات رُسِمت بخطَّين مختلفينِ، لكن دون أن يترتب عليه اختلاف في اللفظ مثل: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 93]، في بعض المصاحف مقطوع، وفي بعضها (بئسما) موصول، وهناك قسمٌ آخر من الاختلاف في هجاء الكلمات يشمل زيادة حرفٍ أو نقصه، مما يترتب عليه تغيير في طريقة اللفظ، وقد أثبتت المصادرُ الأولى أن هذا الاختلاف يرجعُ إلى المصاحف الأئمة التي أُرسِلت من المدينة إلى الأمصار في زمن عثمان – رضي الله عنه – أو أنها وجدت في المصاحف القديمة التي نُسِخت من تلك المصاحف المرسلة، وبلغت تسعة وثلاثين موضعًا، قال ابن حجر العسقلاني: والحق أن الذي جُمِع في المصحف العثماني هو المتَّفَق على إنزاله، المقطوع به، المكتوب بأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – واشتمال المصحف العثماني على عدد قليل من الأحرف السبعة محمول على أنه نزل بالأمرين معًا، وأمَرَ النبيُّ بكتابتِه لشخصين، أو أعلَمَ بذلك شخصًا واحدًا، وأمره بإثباتها على الوجهين.

فكانت هذه الأوجه التي أمر النبي بكتابتها مما خالفت خط المصحف، علم على أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غيرُ ممكن إلا بإعادة الكلمة مرَّتين، ففرقتها اللجنة في المصاحف؛ لذلك جاءت بوجه في مصحف، وبوجه آخر في مصحف آخر من المصاحف العثمانية؛ لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله – عز وجل – وعلى ما سمِعَت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي أمر النبي بكتابتها بين يديه، فهذا سبب اختلافها في الأمصار.

وأخيرًا، فإن القرآن لم يُنقَلْ في الصحف والكتب فحسبُ، وإنما ظاهر نقل الكتب والصحف حفظُ القرآن والتلقي بالمشافهة والعرض بالسماع، وقد وجد القرَّاء أحيانًا أن الكتابة لا تضبط اللفظ، فكانوا ينصُّون أن ذلك الحرف لا يُضبَط إلا بالمشافهة كقراءة حمزة (الصراط) في فاتحة الكتاب بين الصاد والزاي، وليس في الكتابة العربية رمز يمثِّلها؛ لذلك نجد ابنَ مجاهد يقول: ولا يضبطها الكتاب، ويقول في قراءة أخرى: ولا تضبط إلا باللفظ، وقد بلغ حرص القرَّاء على إتقان الرواية أنه إذا تقدَّمت السن بالقارئ توقَّف عن الإقراء خشية التحريف؛ أي: تحريف الصوت، لا اللفظ العام أو الكتابة، فكان سليمان بن مِهران يُقرِئ الناس، ثم ترك ذاك في آخر عمره، فالقرآن الكريم نقل إلينا كتابة وحفظًا في الصدور بلفظه ومعناه وصوته؛ ذلك أن هذه القراءات نُقِلت مشافهةً عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وليس اجتهادًا أو استنباطًا من رسم الخط؛ لأن الرسم سنةٌ متَّبعة قد توافقه التلاوة، وقد لا توافقه، فمِن رسم الكلمات في المصحف: وجاىء [الزمر: 69]، وتقرأ: وجيء، و(لأاذبحنه) [النمل: 21 ] بكتابة ألف بعد (لا)، وتقرأ: (لأذبحنَّه)، ومثل ذلك (ولأاوضعوا) [التوبة: 47 ]، وتقرأ: (ولأوضعوا)، ومثل هذا كثير يُقرَأ بخلاف ما رسم.

وقد أجمع القرَّاء المسلمون واتَّفقوا جميعًا على أنه لا رأيَ في القراءة بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا بما ثبت عنه، ولا قَبول إلا بما قرأ به أو أقرَّه أو علَّمه.

وقد كُتِب المصحف في عهد عثمان – رضي الله عنه – خاليًا من النَّقط والشكل؛ لأن المسلمين الأُوَل كانوا يضبطونه قراءةً من دون حاجة إلى ذلك، إلا أنه بعد انتشار الأعاجم، والخشية من عدم ضبط قراءة القرآن من قِبَل الأتباع، رأى الغيورون على هذا الدين ضرورةَ وضع علامات على الرسم القرآني من النقط والشكل؛ كعلامات الضمة، والفتحة، والكسرة، والشدة، وهمزة القطع والوصل، ونحو ذلك، ووضع النقاط للتفريق مثلاً بين الجيم والحاء، والتاء والباء، دون أن يغيروا في صورة الكلمة التي رسمت في مصحف عثمان – رضي الله عنه – وقد كان أبو الأسود الدُّؤَلي تلميذُ علي بن أبي طالب أوَّلَ مَن دعا إلى وضع مثل هذه العلامات، ثم تم ذلك على يدِ نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر (ت 90 هـ)، وهو من النحاة والقرَّاء المشهورين في عهد عبدالملك بن مروان؛ ذلك ليصل إلينا كتاب الله بالصورة التي هي بين أيدينا اليوم؛ ليتحقق وعد الله – سبحانه -: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: 17].

إن الطريقة التي جُمع بها القرآن، والحالة التي انتهى إليها، هي التي أرادها الله أن تكون، فقد أراد – جل شأنه – أن يُحفَظ كتابُه ويُجمَع ويُتلَى بقراءاته المنزَّلة، ولعل من حِكَمِ ذلك تيسيرَ قراءة القرآن على الأمة، أو إرادة معاني هذه القراءات جميعها؛ لمعنى من المعاني البلاغية، أو إرادة أحكامها مجتمعة.

فهذا هو كتاب الله الذي أوحاه الله إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – عن طريق جبريل – عليه السلام – في حديث رواه البخاري وغيره عن فاطمة قالت: أسرَّ إليَّ النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أن جبريل يعارضني بالقرآن مرة كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي))، والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه الله – تعالى – وذلك حتى يكون أثبت وأرسخ، فقد كان جبريل يطلب من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يُعِيد عليه ما أوحي إليه من قرآن مرة كل سنة، وكان ذلك في رمضان، إلا في العام الذي تُوفِّي فيه، فقد قرأَه على جبريل مرتين، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أقرأ قارئًا شيئًا من القرآن طلب منه أن يُعِيد هذه القراءة بين يديه؛ ليتبين له إتقان حفظه، لقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حريصًا أشد الحرص على حفظ ما ينزل عليه من القرآن، حتى إنه كان يحرِّك لسانه وشفتيه في أثناء نزول الوحي عليه؛ ليسرع في الحفظ لئلاَّ ينسى شيئًا مما يتلو عليه جبريل – عليه السلام – من القرآن، قال – تعالى -: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: 16 – 19]، فالله – سبحانه – يخاطب نبيَّه – عليه الصلاة والسلام -: يا محمد، لا تجهدْ نفسك؛ فإنا قد تعهَّدنا بحفظ هذا القرآن وجمعِه ونشرِه بين الناس كاملاً غير منقوص ولا محرَّف.

جاء في كتب التفسير:

سئل القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي، الإمام المفسر المتوفى سنة 382هـ، الذي قالوا عنه: إنه لم تحصل درجة الاجتهاد واجتماع آلته بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي، سئل عن السرِّ في تطرق التغيير للكتب السالفة، وسلامة القرآن من طرق التغيير له، فأجاب: إن الله أوكل للأحبار حفظ كتبِهم، قال – تعالى -: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، وتولَّى الله حفظ القران بذاته، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]؛ أي: حافظون له من الشياطين، وفي كلِّ وقت تكفَّل الله بحفظه، فلا يعتريه زيادةٌ ولا نقصان، ولا تحريفٌ ولا تبديل، بخلاف غيره من الكتب المتقدمة، فإنه – تعالى – لم يتكفَّل بحفظها، بل قال: إن الربانيين والأحبار استحفظوها؛ ولذلك وقع فيها الاختلاف، وحفظُ الله للقرآن دليلٌ على أنه منزَّل من عند الله – تعالى – إذ لو كان من قول البشر لتطرَّق اليه ما تطرق لكلام البشر، وقيل: يحفظه في قلوب مَن أراد بهم خيرًا، لو غيَّر أحدٌ نقطة، لقال له الصبيان: كذبتَ، وصوابه كذا، ولم يتَّفِق هذا لشيء من كتب سواه.

وذكر القرطبي في تفسيره أن يحيى بن أكثم المتوفى سنة 242هـ – وكان قاضيًا رفيع القدر، عاليَ الشهرة، من نبلاء الفقهاء – حكى أنه كان للمأمون – وهو أمير إذ ذاك – مجلسُ نظرٍ، مجلس يجتمع فيه الناس والعلماء، فدخل في جملةِ الناس رجلٌ يهودي حسن الهيئة، طيب الرائحة، فتكلَّم فأحسن الكلام، دعاه المأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم، قال له: أسلِمْ، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف، قال: فلما كان بعد سنة جاء مسلمًا، فتكلم في قضايا الفقه فأحسن الكلام، فدعاه المأمون وقال له: ألستَ صاحِبَنا بالأمس؟ قال له: بلى، فقال: ما كان سبب إسلامك؟ فقال: حين انصرفتُ في العام الماضي من مجلسك أحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فال: فعمدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، فأدخلتها الكنيسة فعرضتُها عليهم لبيعِها، فأُعجبوا بها، ورحَّبوا بي، فاشترَوْها مني، وعمدتُ إلى الإنجيل، فكتبت ثلاث نسخ منه، فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فعرضتها عليهم لبيعها، فرحَّبوا بي – بعد أن أعجبوا بها – واشتروها مني، وعمدت إلى القرآن فكتبت منه ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت وأدخلتُها الورَّاقين، وهم الذين كانوا يورقون القرآن الكريم ويكتبونه، فعرضتُها عليهم، وهي حسنة الخط، فتصفَّحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان، رمَوْها، ولم يشتروها مني، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي!

قال يحيى بن أكثم – راوي هذه القصة – فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة – المتوفَّى سنة 198هـ – وهو من الموالي، سكن مكة وتوفي فيها، كان حافظًا ثقةً واسع العلم كبيرَ القدر، قال الشافعي: لولا مالكٌ وسفيان لذهب علم الحجاز، له الجامع في الحديث وكتاب في التفسير – قال يحيى: فذكرتُ لسفيان هذا خبرَ إسلام هذا اليهودي، فقال: تجد مصداقَ ذلك في كتاب الله – عز وجل – فقلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله – تبارك وتعالى – في التوراة والإنجيل: ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 44]، فجعل حفظَه منوطًا بهم، فضاع، أما القرآن، فقد قال فيه – سبحانه -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، فتكفَّل اللهُ – عز وجل – بنفسِه حفظَه، فلم يضع.

وقد كانت إحدى الحقائق التي أكَّدها الطبيب الفرنسي “موريس بوكاي” في كتابه (الكتاب المقدس والقرآن والعلم، دراسة الكتب السماوية في ضوء المعارف العصرية) أن القرآن حُفِظ من أي تحريف كان، ومما ذكره في هذا الباب:

“إن القرآن بقي كما نزل على محمد – صلى الله عليه وسلم – لم تمسَّه يدُ تغييرٍ، حفظ في الصدور وقت نزوله، ودوَّنته كتبةُ الوحي، وضمَّه المصحف الشريف”، وأثبت أن التوراة والأناجيل أصابها كثير من التحريف عبر قرون طويلة، كما أثبت تناقضها الفظيع[1].

ويقول الدكتور صبحي الصالح:

والذي يعلمُه علمَ اليقين كلُّ باحث مثقف أن كتابًا غير القرآن لم يحظَ بالعناية التي أُحِيط بها، ولم يصل إلينا كما وصل، فجاء – كما قال شفالي – أكمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان[2]، وقد استنسخ المسلمون من المصحف العثماني آلاف النسخ جيلاً بعد جيل، وقد بقي المصحفُ العثماني نفسُه على الرغم من انتفاء الحاجة إليه حتى سنة 1310 هـ؛ حيث كان محفوظًا في مقصورة في مسجد بدمشق وله بيت من خشب[3].

اللهم يسر لنا حفظ القرآن، والعمل بمقتضاه، وشفِّعه فينا يوم الدين، اللهم آمين!

________________________________________

[1] مجلة آفاق عربية، السنة الثانية، العدد 1 لسنة 1977م.

[2] مباحث في علوم القرآن، نقلاً من مصدر أجنبي 89.

[3] المصدر نفسه، ص89، هامش م3.

-الألوكة-